近年はダイビングコンピューターの普及もあり少しずつ出番が少なくなってきた

ダイブプランナー(RDPテーブル)

僕がダイビングのライセンス講習を行っていた頃にはまだ計算問題なあどがあり、

この潜水計画を立てるというところで殆どの方がつまずくのがセオリーでした・・・。

しかし現在このダイブプランナーの使い方が分からない。

というダイバーが急増しているとの噂を耳にしました。

もちろんこの背景にはダイビングコンピューターの普及というのもありますが

PADIのオープンウォーターコースではきちんと学んでいるはずです。

簡単に言えばCカードを持っているダイバーは知らなければヤバイ知識ということなのです。

という訳で本日はこのRDPテーブルの使い方をご紹介させてください!

※そもそも何故ダイブプランナーが必要なのかわからない方は読んでもわかりません。笑

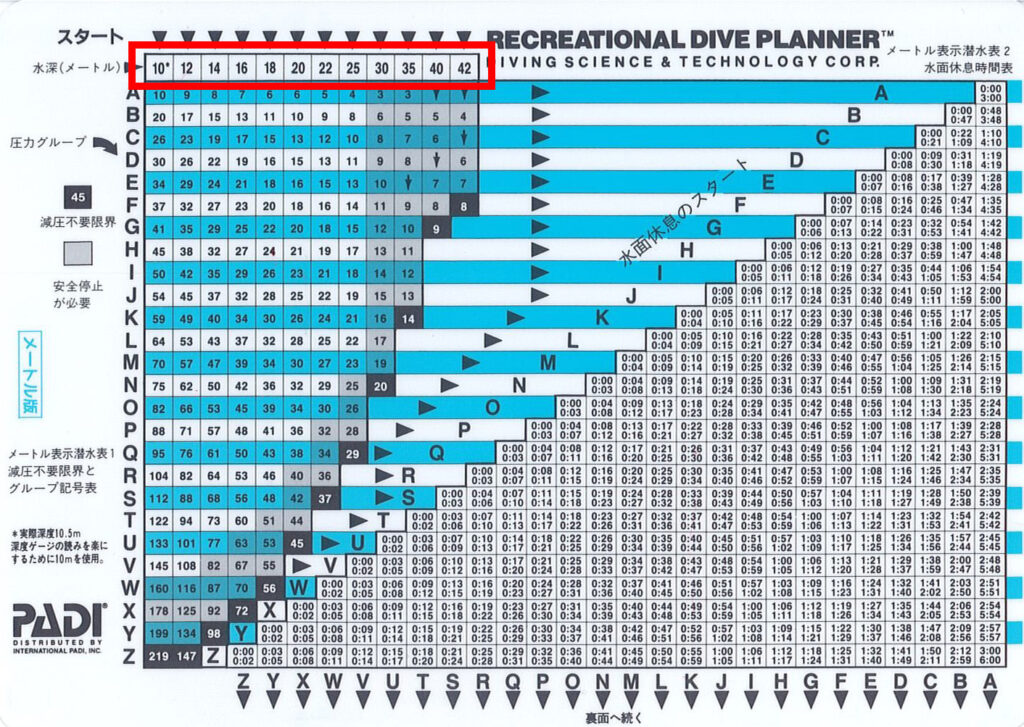

PADIダイブプランナー(RDPテーブル)とは?

RDP(アール・ディー・ピー)は、レクレーショナル・ダイブ・プラナーの略です。

それぞれの頭文字をとってR/D/Pと呼んでおります。

1988年にダイビング・サイエンス&テクノロジー社が、減圧不要のリクリエーションダイビング専用に設計した、ダイビングの計画を立てるための表。

指導団体により若干の違いがありますが・・・

当店はPADIのお店ということでPADIのRDPテーブル。

つまりPADIダイブプランナーを使用しております。

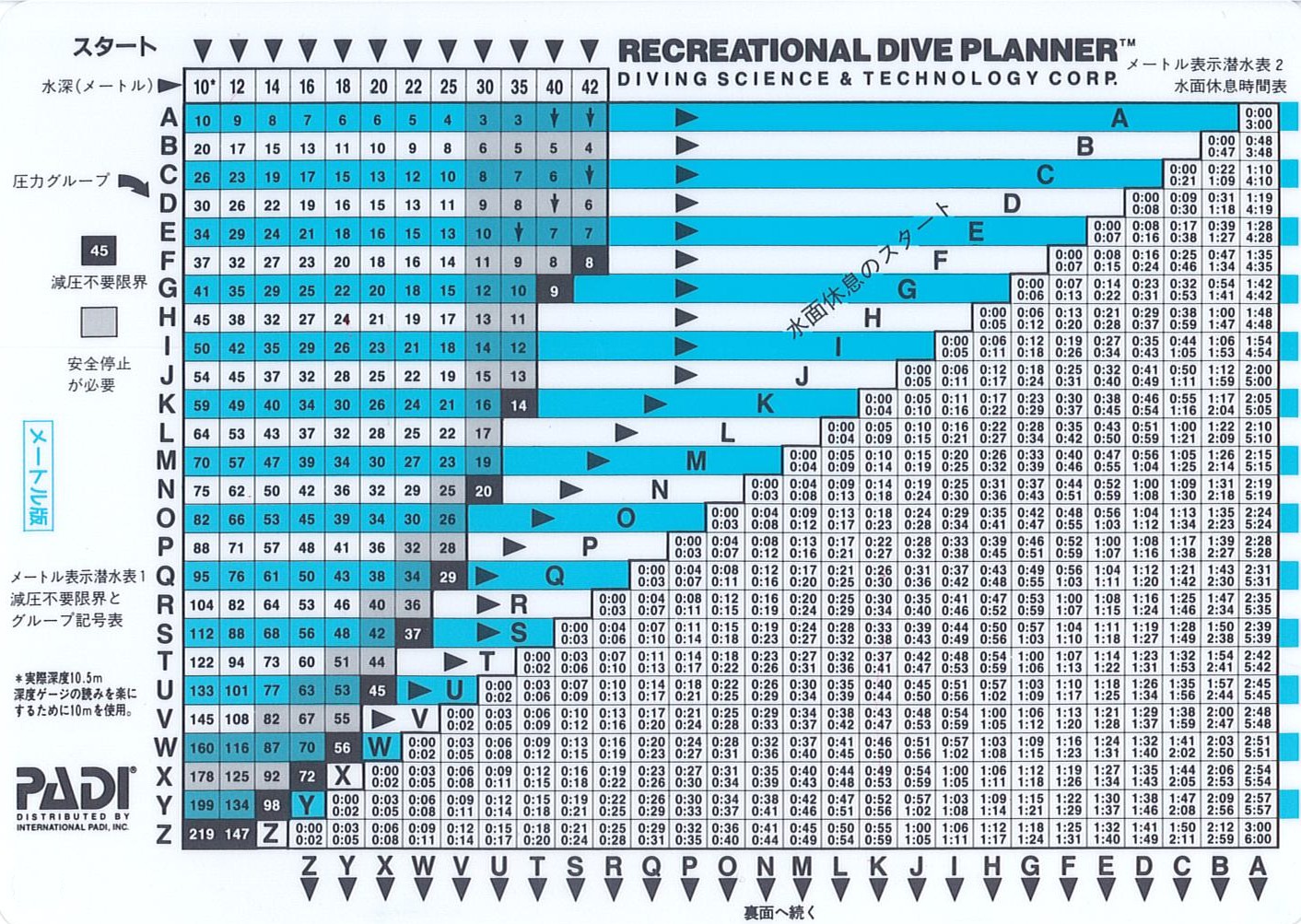

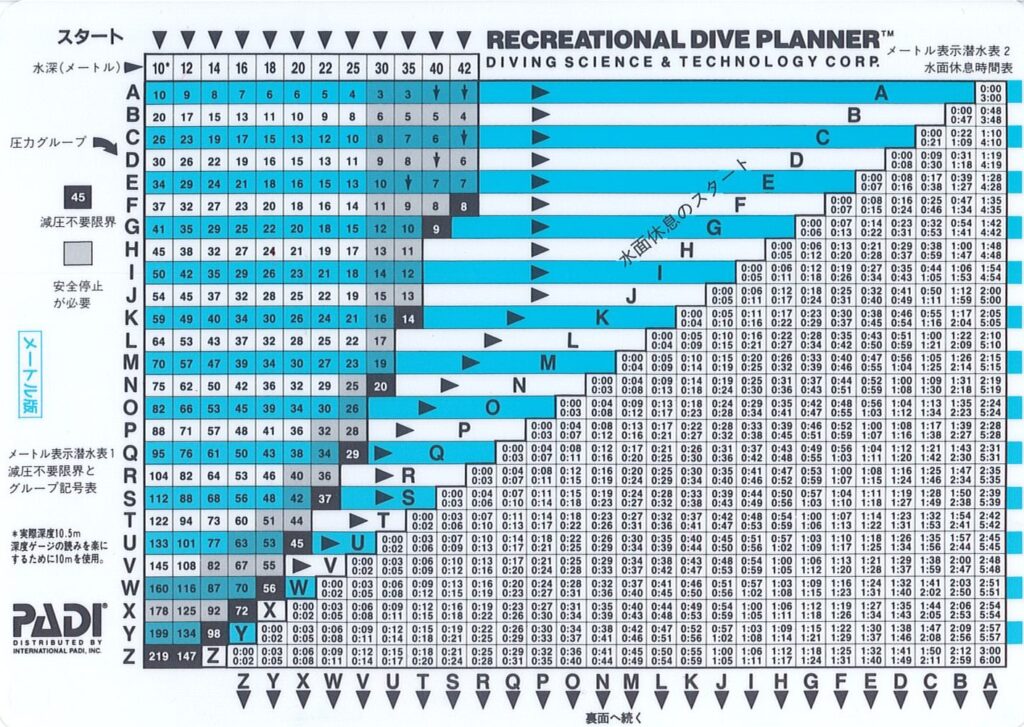

PADIのダイブテーブルです。

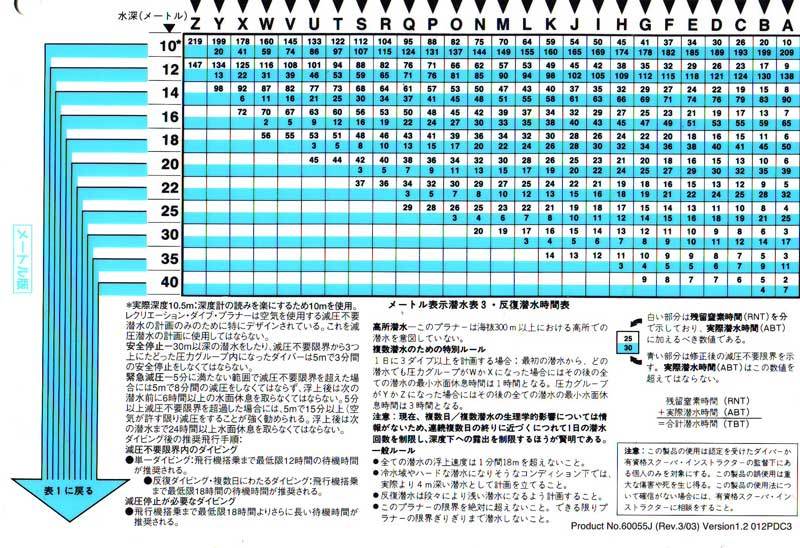

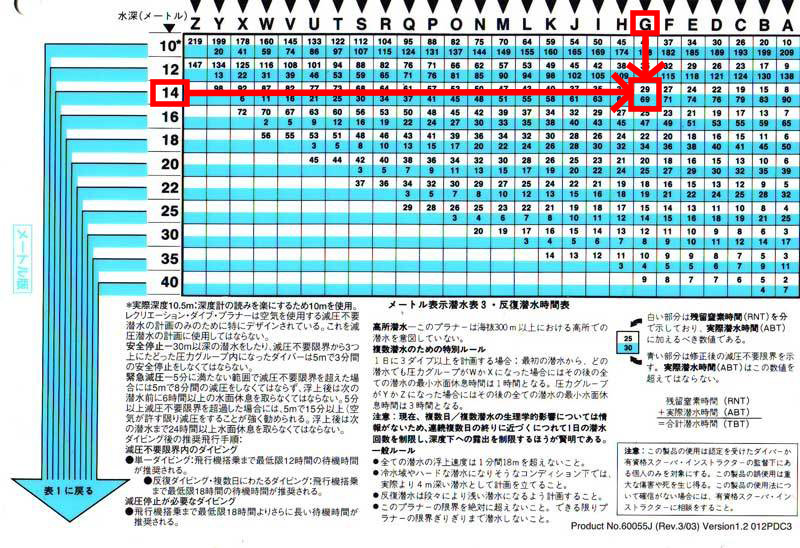

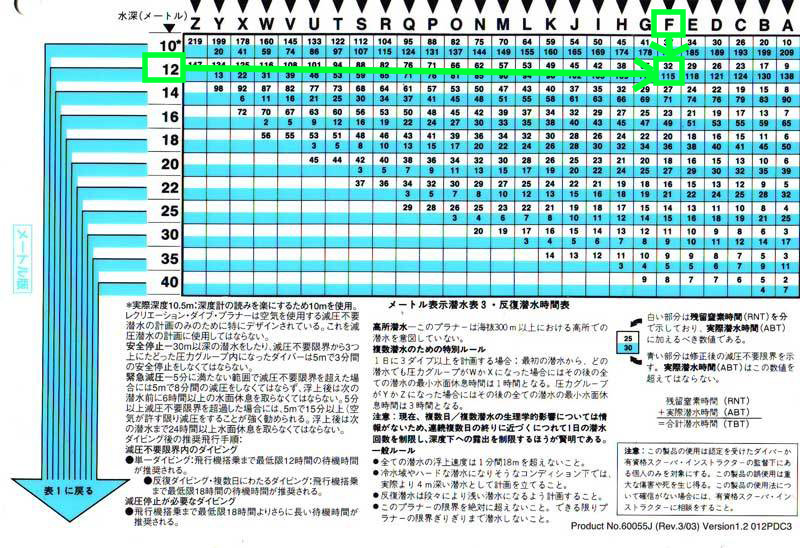

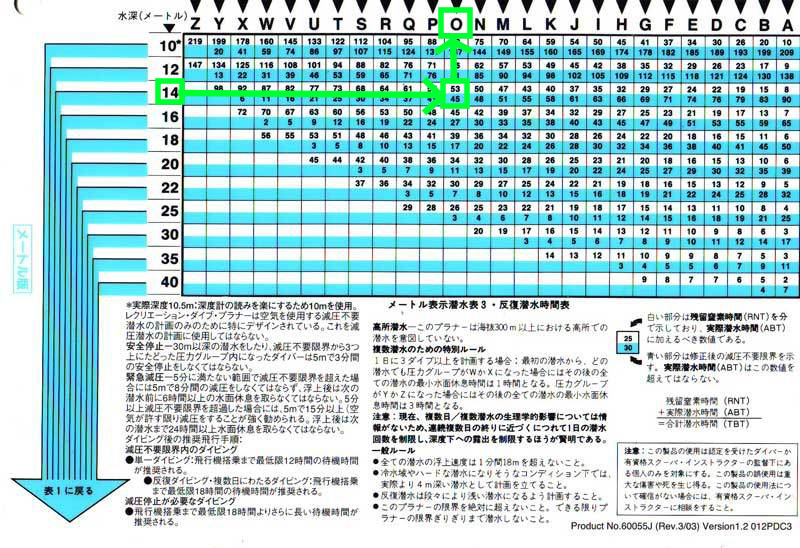

表面(上)

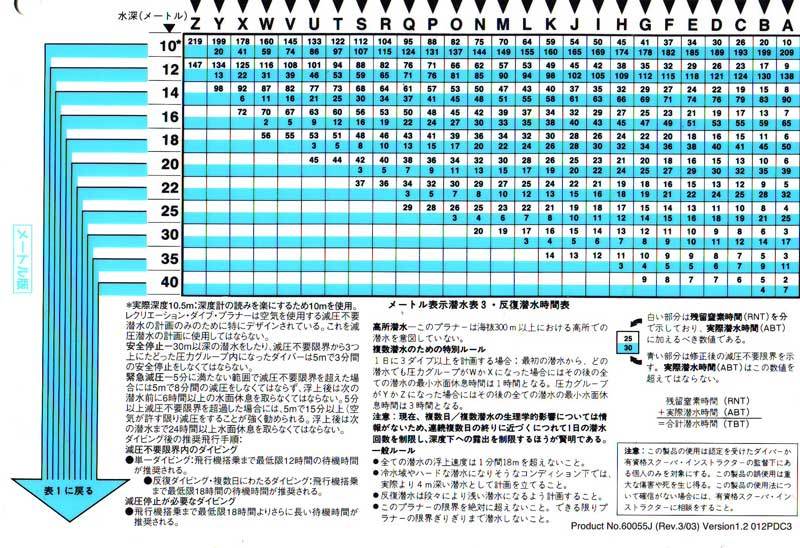

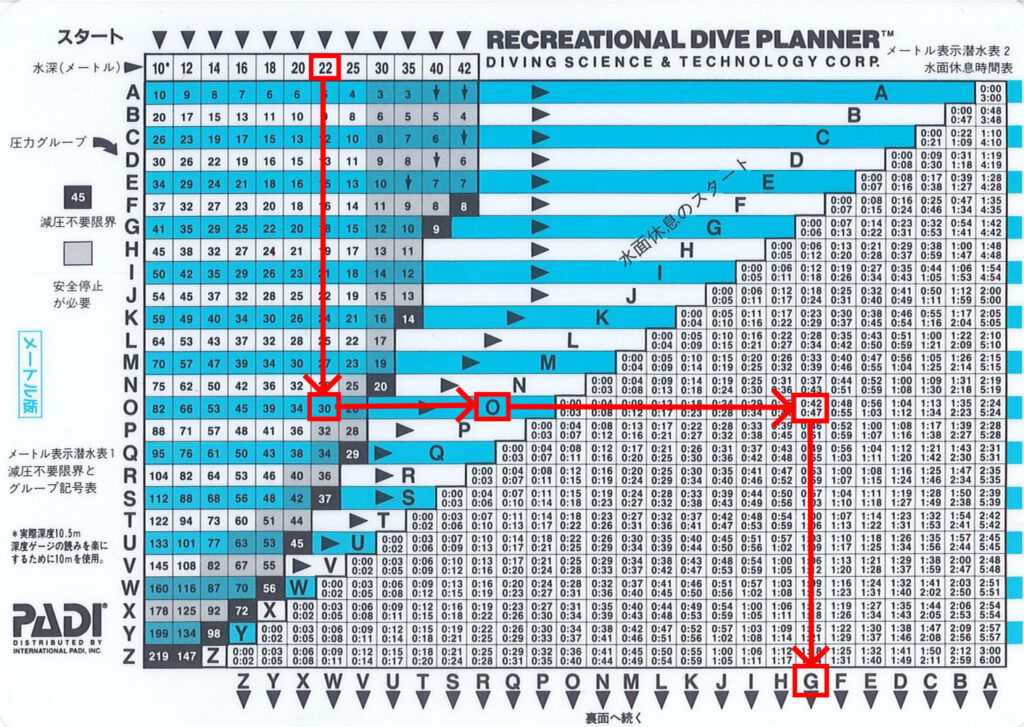

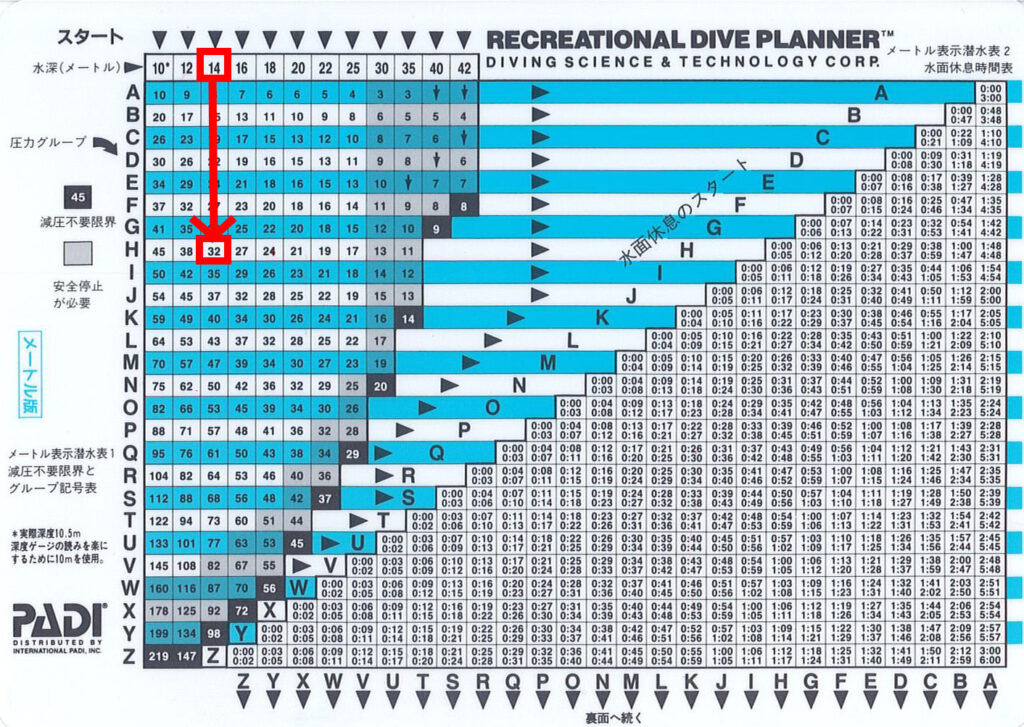

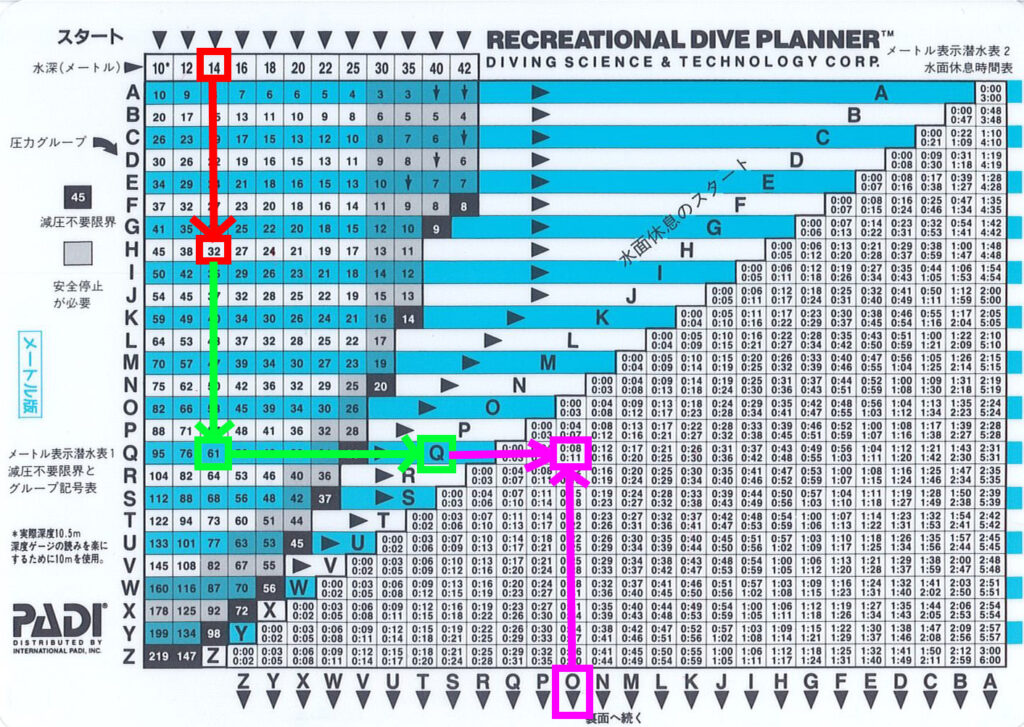

裏面(下)

といったように表と裏があります。

まずは表から

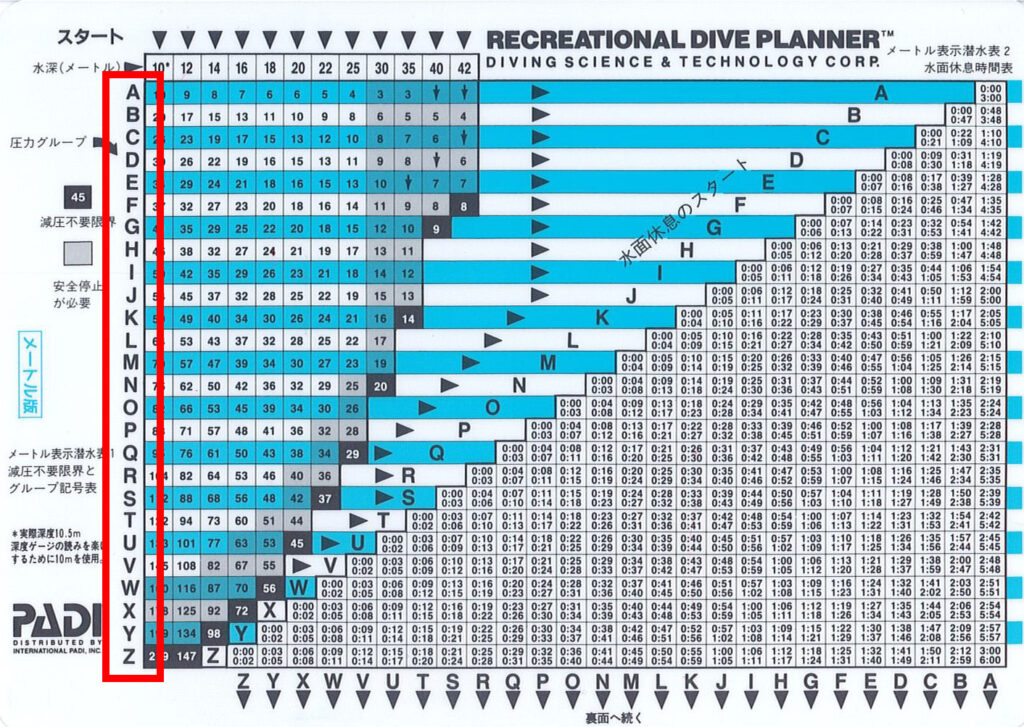

左の赤く囲ったところが『圧力グループ』というものになっております。

A~Zの文字が記載されており、体内の残留窒素の量がグループ分けされております。

Zになるほど窒素が体内に溜まってる状態ということです。

次に赤く囲ってあるとことが水深になります。

10m~42mとなっております。

そして次に赤く囲っているところが減圧不要限界です。

ある水深で減圧症のリスクを基準に潜ることのできる時間となっております。

実際の使い方

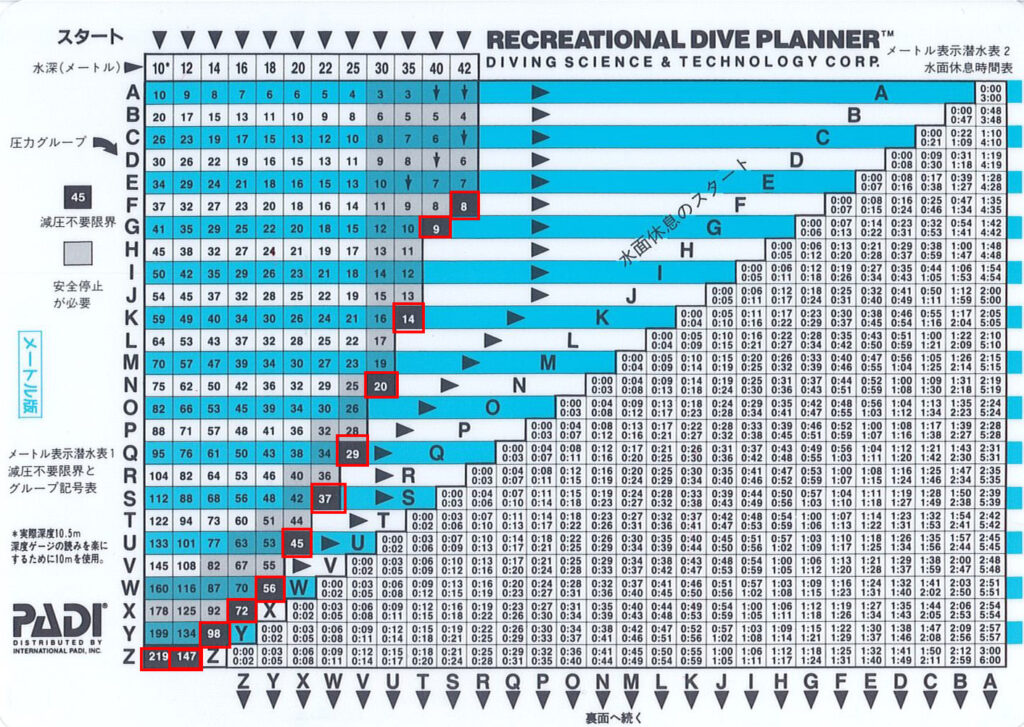

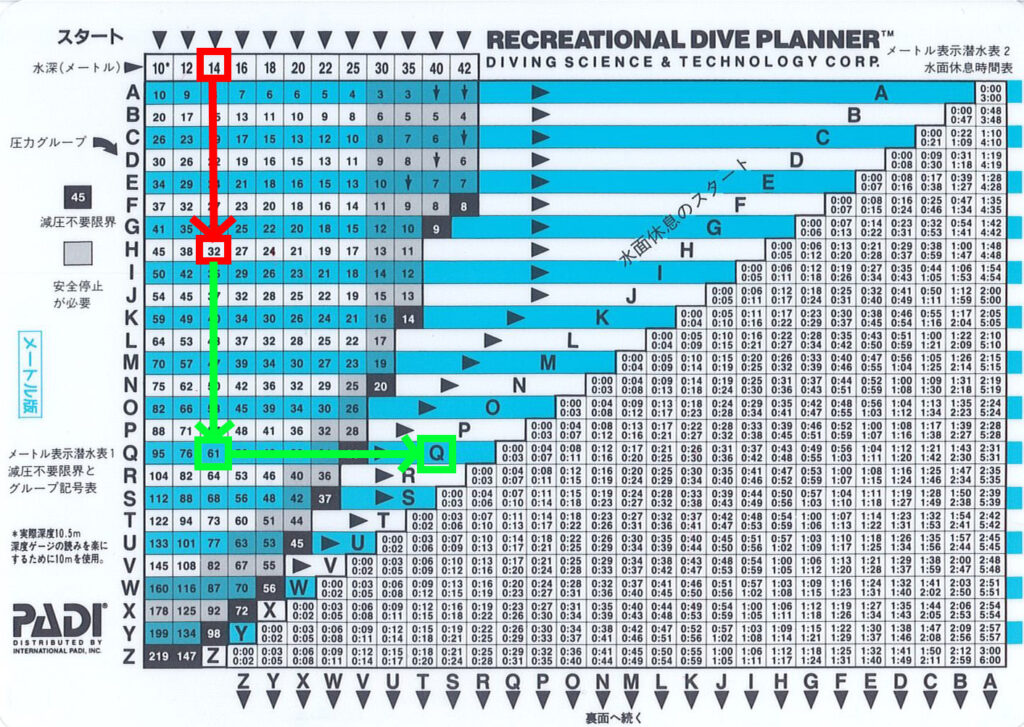

まず初めに1ダイブ目。

つまり体内の残留窒素がゼロの状態からスタートです。

ダイビングをする1ダイブ目の最大水深を決めましょう。

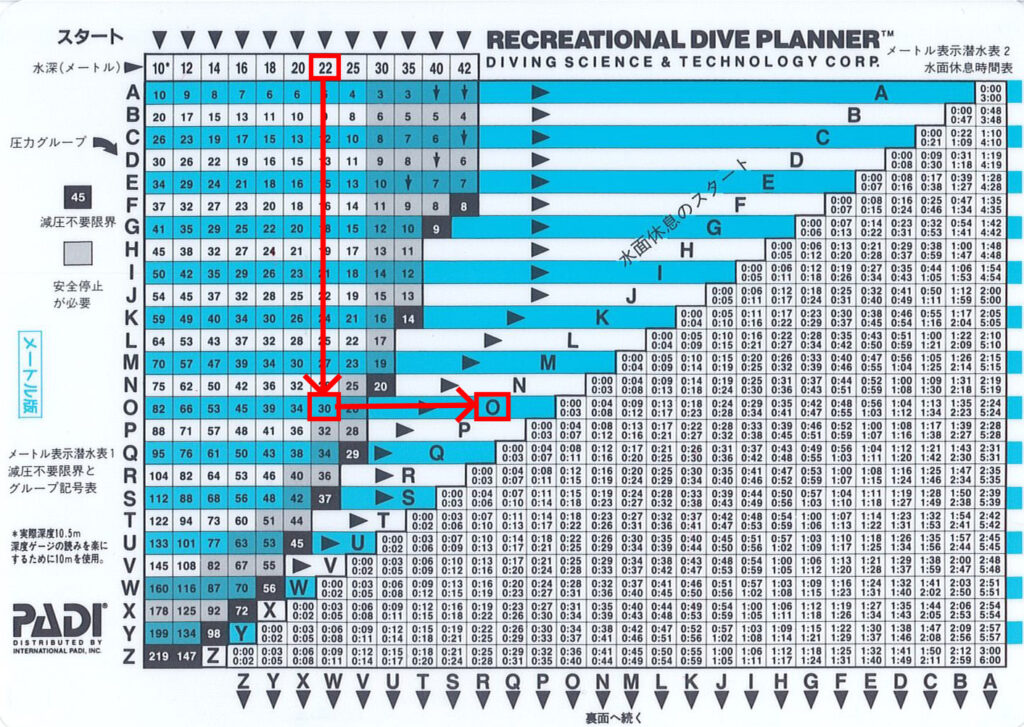

例:最大水深21メートルに30分のダイビングをした場合

ここで重要なのは表に記載されている水深の一番近い水深ではなく、記載されている深い水深を見るという事です。

なので水深21メートルの場合表には21メートルの記載がないので22メートルのところを見ます。

次に22メートルのところから下を見つつ潜水時間を見つけます。

これも先ほどと同様に近い数字ではなく、多い数字(長い数字)を選択しましょう。

今回はちょうど30分というところが見つかりました。

そしたらそのまま今度は右へ移動し、出てきたアルファベットが1ダイブ目の体内の残留窒素という訳になります。

窒素のグループはOでした!!

レベル2

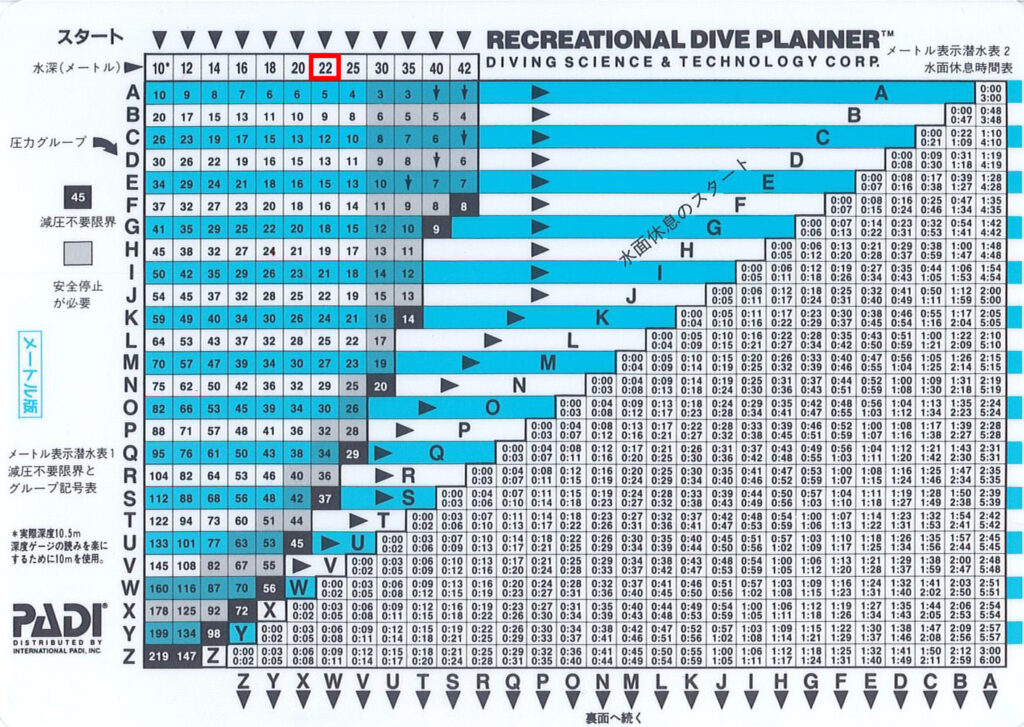

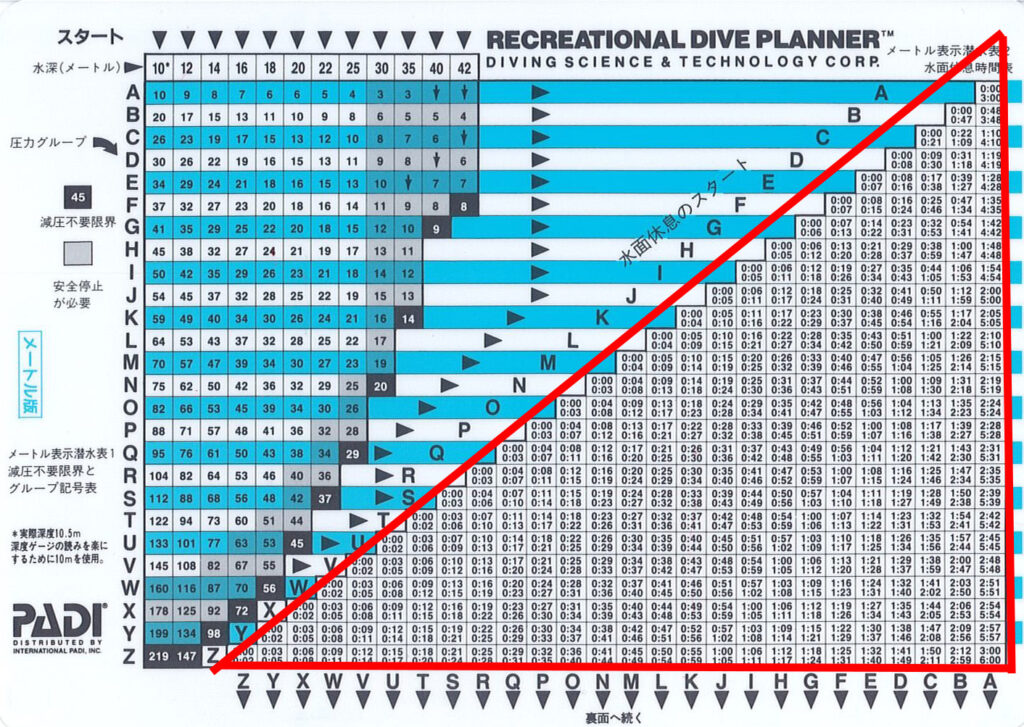

では次にダイビング後の水面休息後の残留窒素を調べていきたいと思います。

先ほどの続きで

例:最大深度21メートル・潜水時間30分・水面休息45分

水面休息時間は表の右側の細かい数字がたくさん書いてあるところを見ていきます。

先ほどダイビング終わりの体内の残留窒素のグループがOだったので、

その状態からまた右側へずらしつつ今度は45分というところを探します。

0:42~0:47という数字が見つかりました。

これは42分~47分の間という意味です。

この数字を見つけたら今度はそのまま指で下になぞっていきましょう。

Gというグループがありました。

おめでとうございます。

これで最大深度21メートル・潜水時間30分・水面休息45分の状態の体内の残留窒素のグループがわかりました。

先ほどまで残留窒素のグループがOだったのが水面休息を45分したことによってO→Gに少し回復したのが分かります。

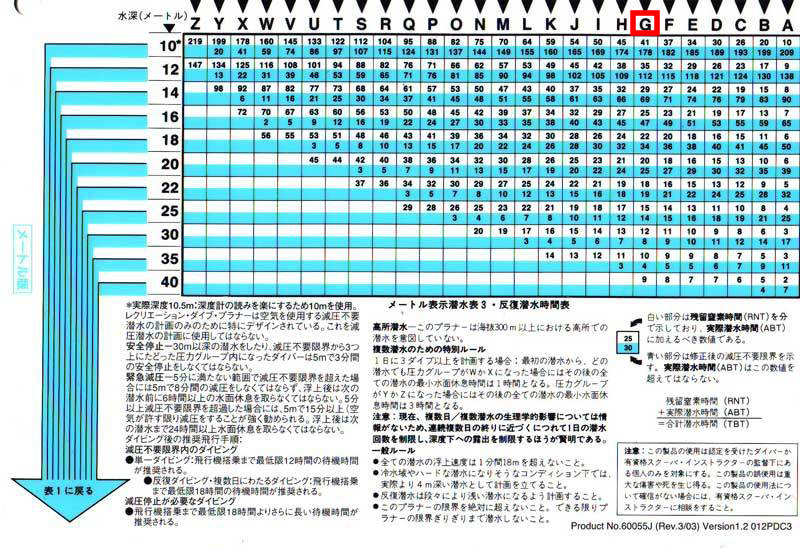

レベル3

ここから少しずつややこしくなっていきます・・・笑

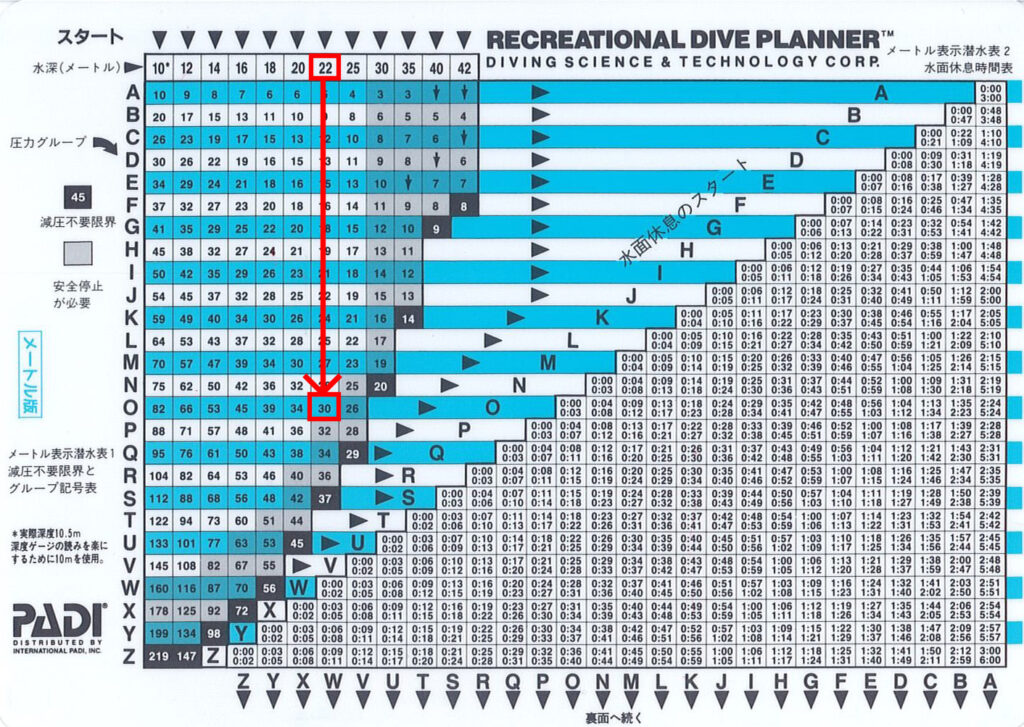

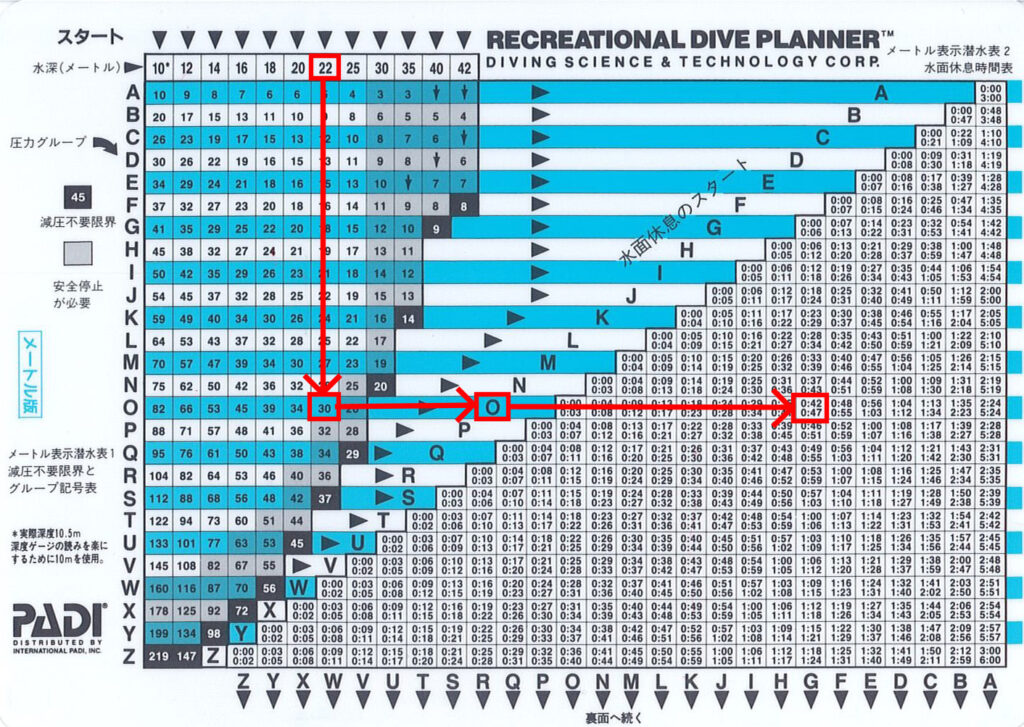

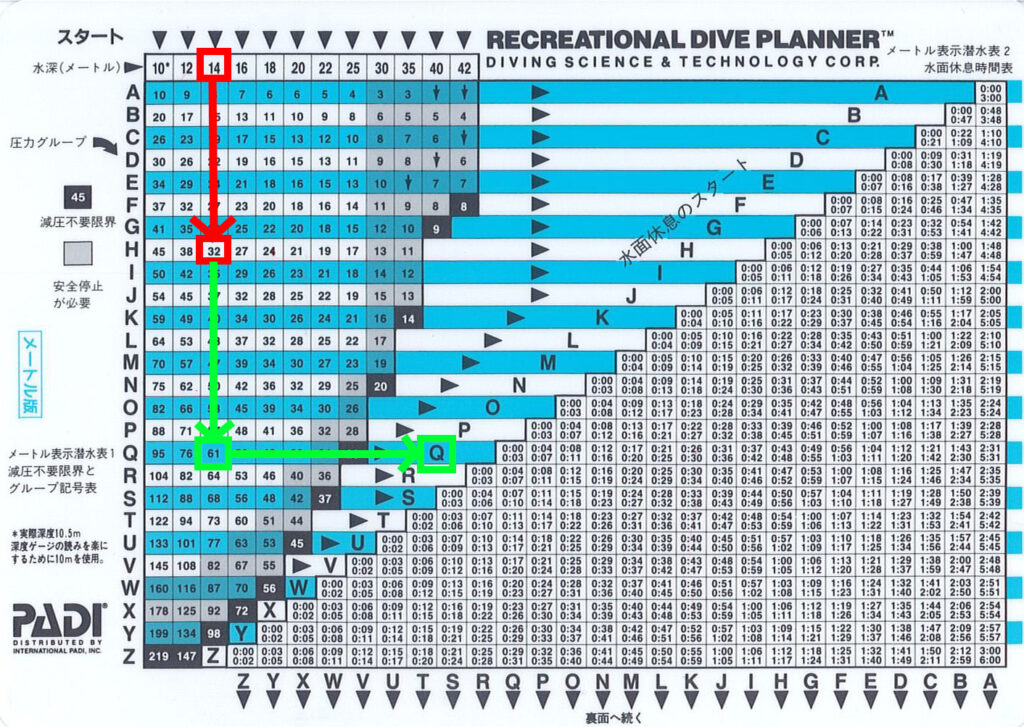

次は2ダイブ以降の体内の残留窒素を調べていきます。

先ほど1ダイブ目を終え、次に2ダイブ目を始めていこうと思っています。

つまり1ダイブ目の残留窒素が残った状態からスタートということになります。

先ほどの例でいうならばGということですね。

例:1ダイブ目・最大深度21メートル・潜水時間30分・水面休息45分

2ダイブ目・最大水深14メートル・潜水時間30分

このダイバーの圧力グループを調べていきましょう。

ここでまず理解しなければならない事が、

先ほど使用した表面の表はダイビング後の体内の残留窒素を調べることができました。

しかしこれは体内の残留窒素がゼロの時だけ調べることが可能なのです。

なので2ダイブ目の計算も体の窒素をゼロにしてから計算していきます。

一体どういうことかというと・・・

1ダイブ目で潜った時の残留窒素を時間に換算し、2ダイブ目の水深で何分潜ったら同じ量の窒素がたまるかということです。

つまり体内の残留窒素を計算してその分余分に事にします。

という訳でようやく登場する裏面です。

先ほどはGというグループで終了しておりました。

ということで今度はこれをそのまま裏返しにしてみましょう。

裏面の上部にGという文字があります。

このGを右手の指で押さえます。

次に左側の水深のところから次に潜る最大水深を探しましょう。

次のダイビングの最大水深は14メートルです。

見つかったら今度は14メートルの場所を左手の指で押さえます。

右手の指はそのままに。

そのまま2本の指を右手は下に、左手は右へスライドさせて交じり合った場所に数字が書いてあります。

白地に黒い文字が記入されている数字が、水面休息後の体内の残留窒素を時間に換算したものです。

今回は29分ということですね。

次に表の表に戻り実際の潜水時間に29分を足していくだけです。

14メートルに30分。

グループはHです。

ここに先ほど導き出した29分を足してあげます。

30分+29分=59分

あとは先ほどと同様に分数から右にスライドさせてグループを見つけましょう。

今回のグループはQでした!

この後のダイビングはこれの繰り返しです!

どうでしょう?

意外と簡単なのですよ。コレ。

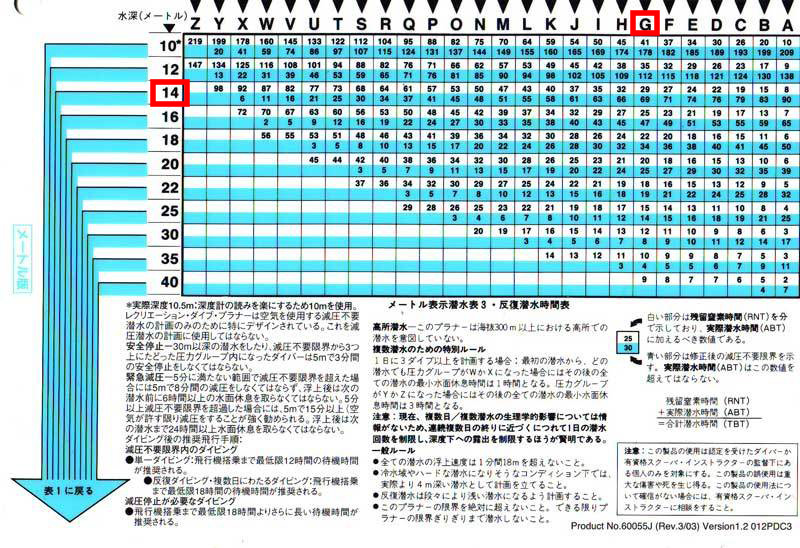

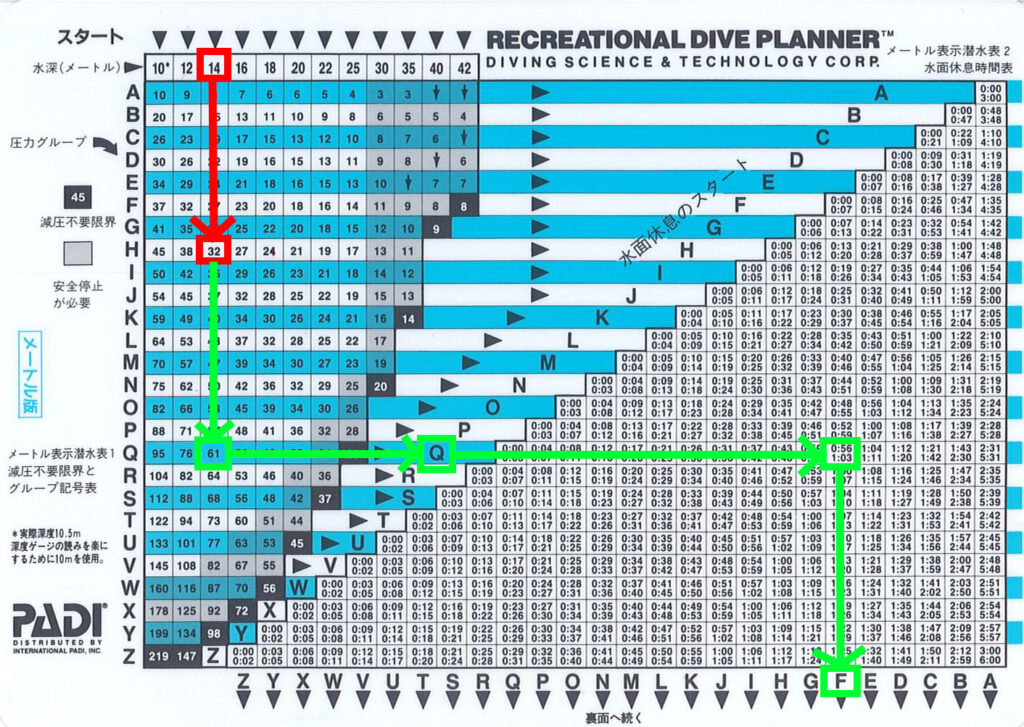

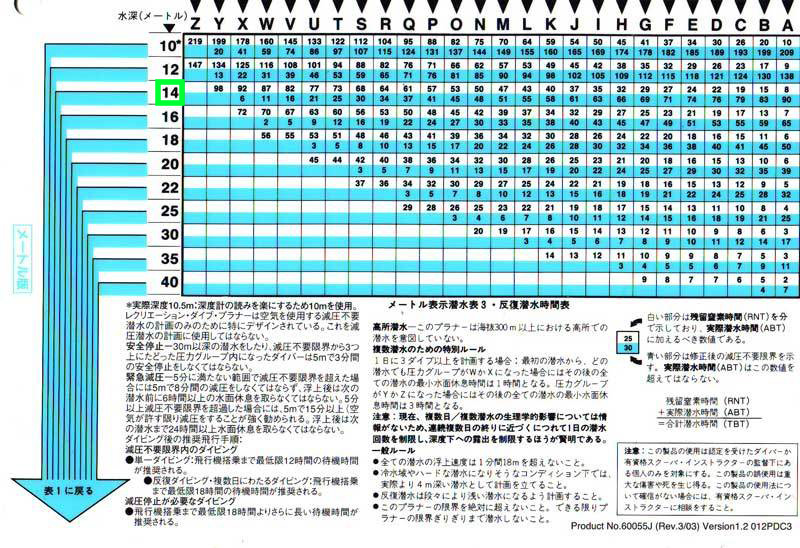

レベル4

今度は次に潜る最大潜水時間を調べます。

例:1ダイブ目・最大深度21メートル・潜水時間30分・水面休息45分

2ダイブ目・最大水深14メートル・潜水時間30分・水面休息60分

3ダイブ目・最大水深12メートル

この場合の最大潜水時間は何分か?

ここまではさっきと同様です。

グループはFになりました。

先ほどと同様に12メートルのところとFのところが混じる部分が見つかりました。

先ほどは白地に黒い文字を見ましたが

最大潜水時間を調べたいときには青字に黒字のところを見ます。

今回は115分でした!

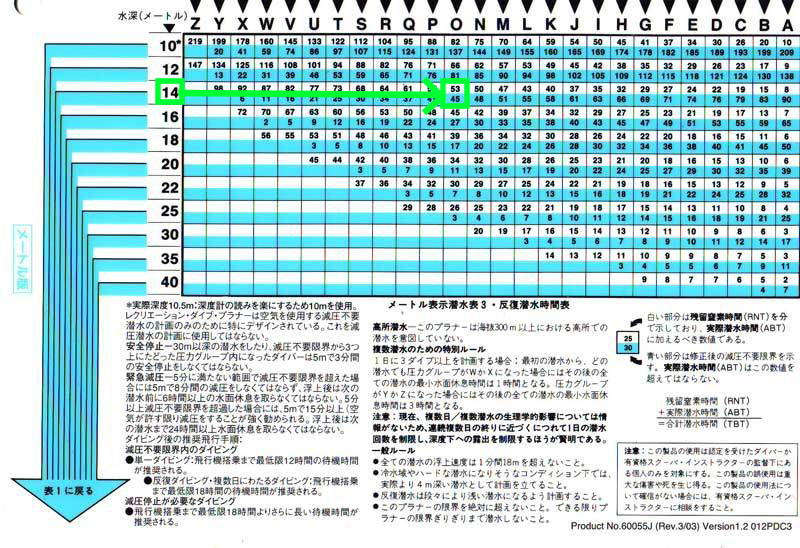

番外編

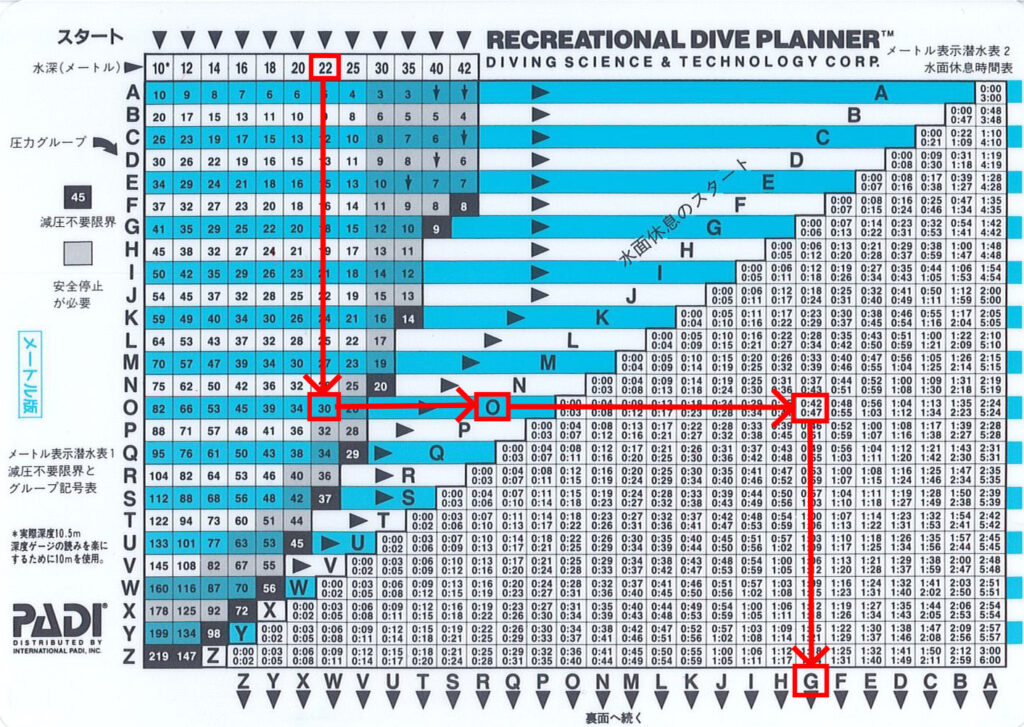

今度は次のダイビングで計画しているダイビングを実行する為に必要な水面休息時間の求め方をやります。

ではこれまでの例題の続きでやりましょう。

例:1ダイブ目・最大深度21メートル・潜水時間30分・水面休息45分

2ダイブ目・最大水深14メートル・潜水時間30分・

3ダイブ目・最大水深14メートル・潜水時間45分

今回は2ダイブ目が終了した後、3ダイブ目は最大水深14メートルに45分間潜りたい場合、何分間水面休息を行えば良いのか?ということです。

まず、2ダイブ目終了時に圧力グループはQでした。

そして今回はそのまま裏面へ行きます。

次の最大水深は14メートルです。

そして潜水時間は45分です。

水深の14メートルを見つけたら今度は右にスライドして最大潜水時間が45分を超えているところを探します。

見つかりました。

そしてそこから今度は上に辿ってみます。

Uというのが分かりました。

つまり水面休息終了時に反復圧力グループがOになっていれば良いという訳です。

これが分かったらもう一度表に戻します。

1ダイブ目の圧力グループがQなのでQと先ほどのOがぶつかるところを見ていきましょう。

0:08~0:11となっております。

つまり3ダイブ目で14メートルに45分潜っていたい場合は最低8分間の水面休息が必要ということがわかりました。

ちなみに1日に3ダイブ以上する場合は圧力グループがW・Xになった場合は1時間以上の水面休息。

Zになった場合は3時間以上の水面休息必要です。

まとめ

どうでしょうか?

皆様無事について来れました?

実際コンピューターを使用していると普段使用しないものだと忘れてしまう方もいると思います。

しかしながらこれはダイビングにとっても必要な知識です。

忘れずしっかり覚えておきましょう。